感想/コメント

ユーゲンシュティール。フランスではアールヌーヴォーと呼ばれる芸術運動。その代表的な画家の一人で、19世紀末から20世紀初頭にウィーンで活躍したグスタフ・クリムトです。

そのクリムトを題材にした映画ですが、クリムトの「伝記映画」ではありません。

クリムトを演じるのは「マルコヴィッチの穴」「危険な関係」のジョン・マルコヴィッチ。監督は「見出された時-「失われた時を求めて」より-」のラウル・ルイス。

「伝記映画」でなければ、何の映画だというのでしょうか。

それは、クリムトが見てきた幻想、もしくは、クリムトという存在自身を一種のファンタジーと捉えたもののように思います。

映画は、はじめのうちこそ伝記のように感じられる構成となっていますが、途中から、「おやっ?」と考えさせられる構成になっています。

そして、この「おやっ」を考えた時点で、映画の始まりから、すでに伝記でなかったことを思い知らされるのです。

構成の変化に気が付く前に、実は、もっと先に気が付かなければならなかったことがありました。それは、映画において、ウィーンの町並みが一切写らないのです。

つまり、映画の舞台設定こそ、ウィーンであったりパリであったりしますが、ほとんどがスタジオ内での撮影であり、ウィーンやパリの風景は出てきません。

この不自然さが意味するものに気が付くべきでした。

現在のウィーンにおいて、クリムトに限らずユーゲンシュティールの影響を受けた建築物は至る所に見られます。

もし、「伝記映画」であれば、こうした風景を映し出さないわけがありません。

あえて、風景を写していないところにこそ、この映画の意図があったのだと思います。

そう、それに、「伝記映画」であれば、数々の有名な絵画も登場すべきでした…。

ですから、純粋に、ストーリーを追っていこうとすると、何の話をしているのかが分からなくなって混乱してしまうかもしれません。

さて、この映画の中で、興味深かったのは、20世紀初頭のサロンの様子です。

哲学者や芸術家などが集ったことでも有名なウィーンのカフェ(ツェントラルやシュペルル、ムゼウム・ウィーン)をモデルにしたとおぼしきサロン。そこに集うヴィトゲンシュタインなどの哲学者たちや芸術家たち…。

日本には根付かない文化の薫りが映画から漂ってきます。

最後に、ジョン・マルコヴィッチのクリムトもよく似ていると思いましたが、ニコライ・キンスキーのエゴン・シーレは、説明を待たずに登場した瞬間に「シーレ」だと分かるほどにそっくりでした。

あらすじ/ストーリー/ネタバレ

1918年、第一次世界大戦のさなかに、病院で死を迎えようとしている男がいた。ウィーンを代表する画家であるクリムトだ。

見舞いに来たエゴン・シーレの存在にも気づかず、彼の頭に人生が走馬灯のように去来する…。

19世紀末、保守的なウィーンでの酷評をよそに、パリでは彼の描く絵画は絶賛される。

パリ万博の会場で、美しい女性レアを目にして心奪われたクリムトは、恋人ミディの嫉妬にもかかわらず、文化省の書記官の計らいで、レアとの密会を果たし、彼女の肖像画を描く約束を取り付ける。

その後ウィーンに帰ったクリムトは大臣から国からの助成金の打ち切りを聞くが、作品制作を続けることは止めない。

やがて現実と虚構が混じり始める。

映画情報(題名・監督・俳優など)

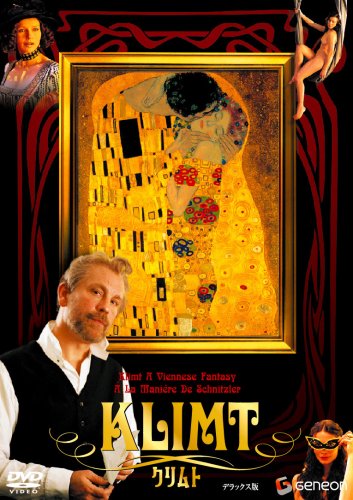

クリムト

(2006)

監督:ラウル・ルイス

音楽:ホルヘ・アリアガータ

出演:

クリムト / ジョン・マルコヴィッチ

ミディ / ヴェロニカ・フェレ

レア / サフロン・バロウズ

大使館書記官 / スティーヴン・ディレイン

エゴン・シーレ / ニコライ・キンスキー

セレナ / サンドラ・チェッカレッリ

公爵 / ポール・ヒルトン

ヘルテル大臣 / エルンスト・ストッツナー

ミッツィ / アグライア・シスコヴィッチ

2006年前後の興行収入ランキング

歴代の興行収入ランキング

2006年公開の映画