02. ファンタジー

02. ファンタジー 2) 超面白い

02. ファンタジー

02. ファンタジー  04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー (ドラマ)マンダロリアン(シーズン2)(2020年)全8話の考察と感想とあらすじは?

02. ファンタジー

02. ファンタジー (ドラマ)ロード・オブ・ザ・リング:力の指輪(シーズン1)(2022年)全8話の考察と感想とあらすじは?

05. アクション

05. アクション (映画)トップガン(1986年)の考察と感想とあらすじは?

08. アニメーション

08. アニメーション (映画)鬼滅の刃 無限列車編(2020年)の考察と感想とあらすじは?

02. ファンタジー

02. ファンタジー (アニメ)鬼滅の刃 竈門炭治郎 立志編 那田蜘蛛山編(第15話~第21話)の考察と感想とあらすじは?

09. ミュージカル・音楽

09. ミュージカル・音楽 (映画)ラ・ラ・ランド(2016年)の考察と感想とあらすじは?

2) 超面白い

2) 超面白い (映画)明日に向って撃て!(1969年)の考察と感想とあらすじは?

1969年のアメリカ映画。アメリカン・ニューシネマの傑作として知られているので、反体制的な色合いの強いギャング映画なのかと思っていた。それこそ、権力に屈せず、ひたすらあがく姿が描かれるのかと思っていた。全く違っていた。主人公二人の青春グラフィティの要素が強いように感じた。

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ (映画)クレイマー、クレイマー(1979年)の考察と感想とあらすじは?

ホームドラマの名作である。親子愛の中でも、父子に焦点が当てられている。当初の父と息子のギクシャクした関係が、次第に変わっていく様子がとても鮮やかで、ハートウォーミングな気持ちになる映画である。幼い子供を一人で育てることと、仕事の両立がいかに難しいかも表現され、現代に通じる内容になっている。また、当時アメリカで社会問題となっていた離婚・親権をあつかった映画として、高い評価を得た。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)アラビアのロレンス(1962年)の感想とあらすじは?

戦争に翻弄された、一人の繊細な人間の物語である。実際のロレンスがどのような人物であったかはわからないが、ピーター・オトゥール演じるロレンスは学者肌だ。

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ (映画)スミス都へ行く(1939年)の感想とあらすじは?

メディアによる世論操作の恐ろしさというものを伝える映画である。スミスという名前は世間を代表する名前として使われたのだろう。いわば、主人公は国民そのものであり、その国民をいかにしてメディアが欺いてるかを描いている。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)第三の男(1949年)の考察と感想とあらすじは?

第二次世界大戦直後のウィーンを舞台にしたフィルム・ノワール。サスペンス映画でもある。フィルム・ノワールなので、悪役がいる。本作ではライム・ライム役のオーソン・ウェールズがそれにあたる。人を食ったようなヒールだ。

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー (映画)ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー(2016年)の考察と感想とあらすじは?

スター・ウォーズのエピソード3「シスの復讐」とエピソード4「新たなる希望」の間に位置する。時間軸でいえばエピソード4の10分前になる。だから、「ローグ・ワン」とエピソード4「新たなる希望」のつながりはいい。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)風と共に去りぬ(1939年)の考察と感想とあらすじは?

日本での初公開は戦後の1952年。231分という3時間を超える映画。長いので、幕間を挟んで前編・後篇に分かれている。そして、本編が始まるまでが長い。さらに、映画史上で見ておかなければならない映画の一つである。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)駆込み女と駆出し男(2015年)の考察と感想とあらすじは?

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)セブン(1995年)の考察と感想とあらすじは?

サイコ・スリラーの傑作映画。キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにした連続猟奇殺人事件。「七つの大罪」とは、傲慢、強欲、嫉妬、憤怒、暴食、色欲、怠惰。犯人がこれらの罪にふさわしい犯行をする。

07. ファミリー,ドラマ

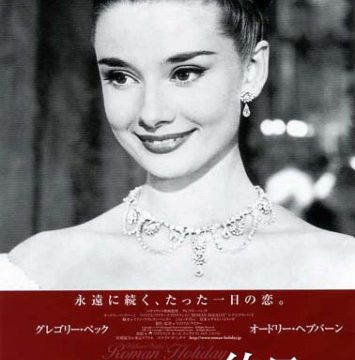

07. ファミリー,ドラマ (映画)ローマの休日(1953年)の考察と感想とあらすじは?

この作品までは端役だけだったオードリー・ヘプバーンが一気にトップ女優となった作品。1953年度のアカデミー賞において、アカデミー最優秀主演女優賞を受賞。

02. ファンタジー

02. ファンタジー (映画)フィールド・オブ・ドリームス(1989年)の考察と感想とあらすじは?

心残りなことが、何らかの格好でかなえられるのだとしたら、それは悔いのない人生だったと言い切れるのではないだろうか。この映画では、まさに心残りなことがかなえられるという映画であり、魂の浄化の話でもある。

03. ミステリー,サスペンスなど

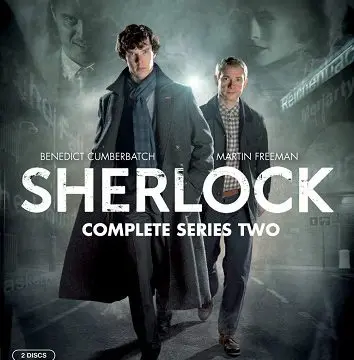

03. ミステリー,サスペンスなど (ドラマ)SHERLOCK/シャーロック第6話 ライヘンバッハ・ヒーロー (シリーズ2第3話)の考察と感想とあらすじは?

最後の事件 "The Final Problem"を下敷きとしている。「最後の事件」はシャーロック・ホームズの最後の物語となっている。宿敵ジェームズ・モリアーティ教授との最後の戦いの場でもある。

01. 歴史&スペクタクル

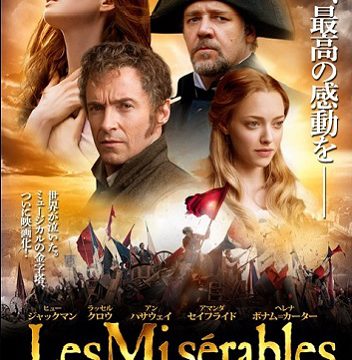

01. 歴史&スペクタクル (映画)レ・ミゼラブル(2012年)の考察と感想とあらすじは?

まさにミュージカル映画!音楽というものの力強さを堪能できる映画である。多くのミュージカル映画は、セリフが入って、歌が入る、というのを交互に繰り返すが、本作品は全編が音楽で彩られて物語が進んでいく。