12. スポーツ

12. スポーツ (映画)レイジング・ブル(1980年)の考察と感想とあらすじは?

ボクシングをテーマとした映画で、映画は実在のプロボクサー、ジェイク・ラモッタを主人公としている。アメリカでは評価の高い映画であるが、なぜ評価が高いのかがわからない。文化の違いなのだろうか、それともボクシングに対する人気の違いによるものなのだろうか。

12. スポーツ

12. スポーツ ボクシングをテーマとした映画で、映画は実在のプロボクサー、ジェイク・ラモッタを主人公としている。アメリカでは評価の高い映画であるが、なぜ評価が高いのかがわからない。文化の違いなのだろうか、それともボクシングに対する人気の違いによるものなのだろうか。

2) スパイ

2) スパイ 007シリーズの記念すべき第1作。すべてはこの映画から始まった。第1作は「007 サンダーボール作戦」になる予定だったそうだが、著作権に関する訴訟問題から映画化ができなくなり、本作が第1作となった。本作はイアン・フレミング原作の第6作にあたる。

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー

04. SF,IF戦記,スチームパンク,レトロフューチャー スター・ウォーズのエピソード3「シスの復讐」とエピソード4「新たなる希望」の間に位置する。時間軸でいえばエピソード4の10分前になる。だから、「ローグ・ワン」とエピソード4「新たなる希望」のつながりはいい。

12. スポーツ

12. スポーツ シルベスター・スタローンを一躍アクション系のトップスターにした映画。ストーリーは単純で、前半の間延びしたところや、スタローンの演技が冒頓すぎて何とも言えずない点が残念だが、最後の15分~30分の盛り上がりは見ごたえがある。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど 物語としては面白いが、映画は脚本と役者と撮影と音楽がうまく絡まないといけないことを教えてくる映画だ。この映画は音楽がいまいちだ。いまいちというのは全然印象に残らないということである。

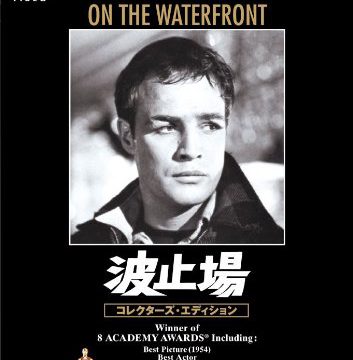

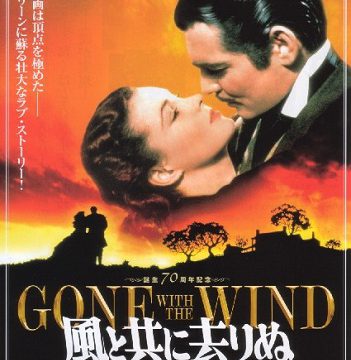

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 日本での初公開は戦後の1952年。231分という3時間を超える映画。長いので、幕間を挟んで前編・後篇に分かれている。そして、本編が始まるまでが長い。さらに、映画史上で見ておかなければならない映画の一つである。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 戦時中のラブロマンスを描いているが、反ナチス色を前面に出している政治色の強い映画である。ラブロマンスということもあるが、キザなセリフがポンポン出てくる。中には聞いたことのあるセリフもあるだろう。例えば「君の瞳に乾杯」などである。

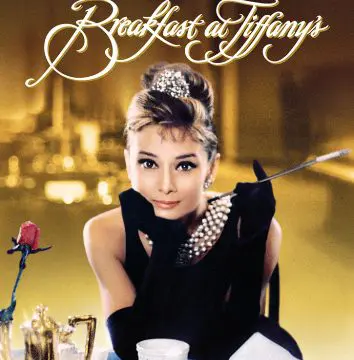

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ オードリー・ヘプバーンのためにあるような映画で、脚本がそのように変えられたそうだ。当初、トルーマン・カポーティがそう望んだこともあり、マリリン・モンローに交渉をしていたようだが、断られたので、オードリー・ヘプバーンになったそうだ。

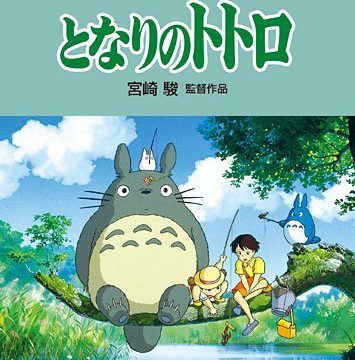

08. アニメーション

08. アニメーション  07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ 社会性を前面に押し出した、いわゆる重い映画というのは数多くある。この映画が、こうした重い映画と異なるのは、一筋の希望を観客に与えている点だろう。そこが、各国で映画賞を総なめした最大の理由なのだろうか、と見終わって感じた。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル  03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど 最初のダニエル・アトラスのカードマジックに見事に引っかかってしまった私です。それぞれの得意とする技を披露しながら、フォー・ホースメンとなる4人を紹介するあたりは、なんとなくオーシャンズ11を思い出した。この映画での大きなイリュージョンンは3つ。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 桜田門外の変を題材にした映画。原作は浅田次郎による短編小説。短編集「五郎治殿御始末」(ごろうじどのおしまつ)に収録されている。主人公の志村金吾と直吉(佐橋十兵衛)は浅田次郎による架空の人物である。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル  14. 映画・TV情報

14. 映画・TV情報 二代目中村吉右衛門が主演の鬼平犯科帳の映像化一覧。

03. ミステリー,サスペンスなど

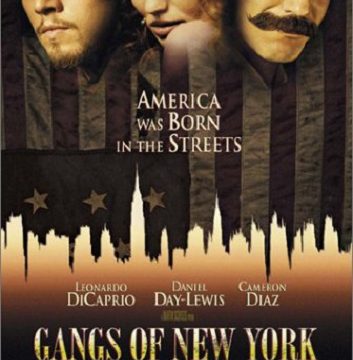

03. ミステリー,サスペンスなど この映画で描きたいのはアメリカの移民の歴史である。その歴史を、独立を勝ち取ったスコットランド系と、「ホワイト・ニガー」と呼ばれて、黒人同様の差別を受けていたアイルランド系のギャングの立場から描いている。

03. ミステリー,サスペンスなど

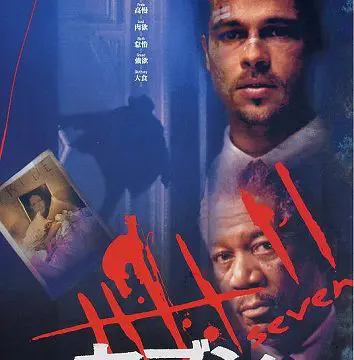

03. ミステリー,サスペンスなど サイコ・スリラーの傑作映画。キリスト教の「七つの大罪」をモチーフにした連続猟奇殺人事件。「七つの大罪」とは、傲慢、強欲、嫉妬、憤怒、暴食、色欲、怠惰。犯人がこれらの罪にふさわしい犯行をする。

06. アドベンチャー

06. アドベンチャー 地球の裏側まで子供捜しに行っているかのような錯覚に陥るが、舞台はグレート・バリアリーフからシドニーの間。ようするにオーストラリアの東海岸で繰り広げられている話である。

08. アニメーション

08. アニメーション 舞台は1968年。怪盗グルーに仕える黄色い人気キャラクター「ミニオンズ」を主人公とした「怪盗グルー」シリーズのスピンオフ作品。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 海外では黒沢明監督を代表する作品として極めて評価の高い作品。芥川龍之介の短編小説 「藪の中」と「羅生門」を原作にしている。脚本は橋本忍と黒澤明。