01. 歴史&スペクタクル

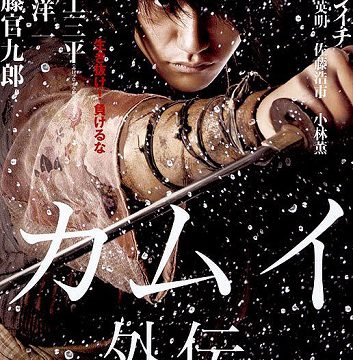

01. 歴史&スペクタクル (映画)カムイ外伝(2009年)の考察と感想とあらすじは?

「カムイ伝」は扱っているテーマが重く、社会思想が色濃く出ている。江戸時代の都市生活者である武家や町人といった者たちではなく、それ以外の人々を描いている点や、当時の社会風俗を上手く描いている点でも評価の高い作品である。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 「カムイ伝」は扱っているテーマが重く、社会思想が色濃く出ている。江戸時代の都市生活者である武家や町人といった者たちではなく、それ以外の人々を描いている点や、当時の社会風俗を上手く描いている点でも評価の高い作品である。

01. 歴史&スペクタクル

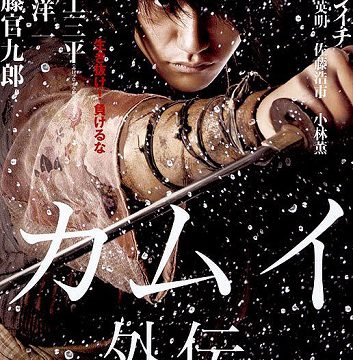

01. 歴史&スペクタクル 築城わずか三年で焼失してしまったゆえに「幻の城」といわれる安土城。その建設秘話を書いた山本兼一氏の小説「火天の城」を映画化。安土城はその図面が残っていないがゆえに、どのような城だったのかが今なお不明な点が多い。

01. 歴史&スペクタクル

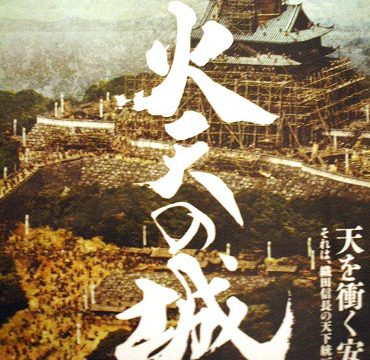

01. 歴史&スペクタクル 平安時代の実在の陰陽師・安倍晴明を主人公としている。陰陽師ブームの火付け役となった作品であり、これ以後、陰陽師ものの小説が数多く出たり再注目されたりした。

1) 時代劇&歴史(日本)

1) 時代劇&歴史(日本)  1) 時代劇&歴史(日本)

1) 時代劇&歴史(日本)  01. 歴史&スペクタクル

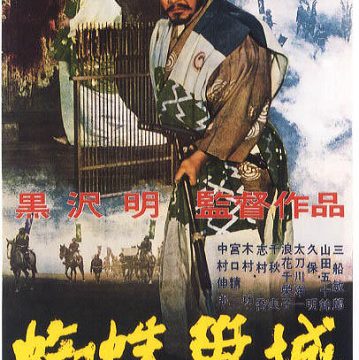

01. 歴史&スペクタクル シェイクスピアの「マクベス」を題材にした映画。この黒澤明監督による蜘蛛巣城は、ほぼそのまま「マクベス」を踏襲している。だが、今一つその面白さが伝わってこないのは何故だろう?

01. 歴史&スペクタクル

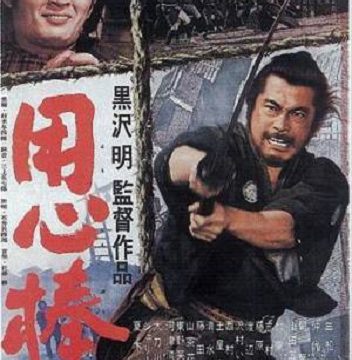

01. 歴史&スペクタクル 描き出しているのは、権力者によって不当に仕掛けられた戦争に対して真っ向から立ち向かう武士の姿である。この仕掛けられた戦争は、経済戦争であり、心理戦であり、情報戦である。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル  01. 歴史&スペクタクル

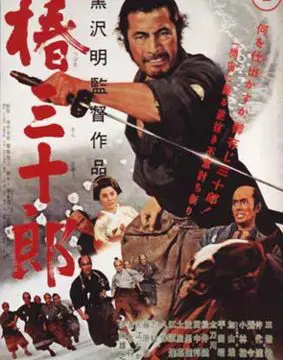

01. 歴史&スペクタクル 続編的な映画として「椿三十郎」がある。細かい時代設定は異なるが、本作の三十郎と椿三十郎の三十郎は人物像や着物が同じだ。とぼけた名乗り方も同じだ。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル  01. 歴史&スペクタクル

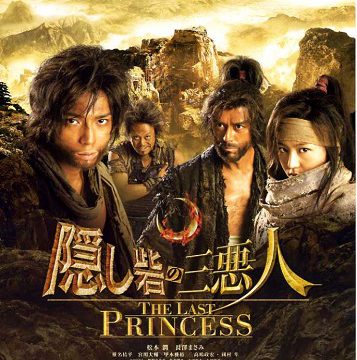

01. 歴史&スペクタクル 「Star Wars」から影響を受けた「隠し砦の三悪人」に淡い恋物語をブレンドしたといった感じ?ダースベーダーもどきの鷹山刑部の登場には白けた。後半に登場する山名の砦はさしずめデススターだろう。

1) 時代劇&歴史(日本)

1) 時代劇&歴史(日本)  01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル  01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル オリジナルの脚本を使ったリメイクのため、内容もストーリー進行もオリジナルと一緒。一番違うのは、映像がカラーであること、そして俳優やスタッフであり、多少違うのは、風景くらいなものだろうか。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 残念ながら、主役が食われる典型的な映画。「勝元」役を演じた渡辺謙が、ゴールデングローブ賞・ならびにアカデミー助演男優賞にノミネートされた。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 200分を越える長編ながら、その長さを全く感じさせない作品。1954年度 ヴェネチア国際映画祭銀獅子賞を受賞。あまりにも有名な作品。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 後半に行くにしたがって、段々とつまらなくなる。原作を読んだ時から、こうなる可能性があるなぁとは思っていた。ビンゴ!!!原作はそれなりに楽しめるのだが、映像化にはチト無理があるストーリー展開をしているのだ。

01. 歴史&スペクタクル

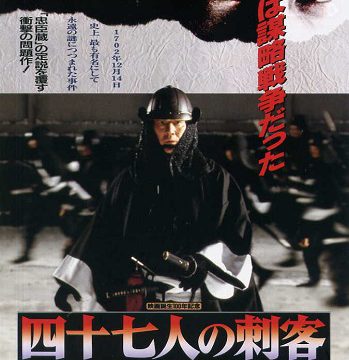

01. 歴史&スペクタクル 重厚で凄みと渋みのある三船敏郎と、カミソリのように眼光鋭い敵役の仲代達矢。緊張感の張りつめた展開がテンポよく続くなか、張りつめた空気を一挙に解放してくれるのが城代家老夫人の入江たか子と娘の千鳥の親子。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル 山本一力の直木賞受賞作「あかね空」の映画化。江戸の深川を舞台にし、京からやってきた豆腐職人とそれを支える妻の波瀾万丈の人生、そして子供たちとの家族愛を綴る映画である。

01. 歴史&スペクタクル

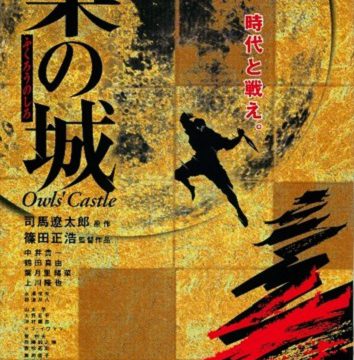

01. 歴史&スペクタクル 司馬遼太郎の直木賞受賞作品「梟の城」の映画化。葛籠重蔵や風間五平といった超のつくメインどころの扱いは原作と同じだが、原作に比して扱いが軽くなっている感じがするのが黒阿弥や摩利支天洞玄ら。