『西部戦線異状なし』(原題:All Quiet on the Western Front)というタイトルは、第一次世界大戦中に実際に使われた軍事報告の言葉に由来しています。

「西部戦線に特に異常はなし」という意味は、一見すると平和や安定を感じさせますが、映画の中ではその言葉が強烈な皮肉として響きます。

物語の最後で、主人公ポール・バウマーは静かに命を落とします。

その死は、誰にも知られず、何の報告もされません。

そして、戦争で亡くなった彼の友の姿が蜃気楼の様に映し出されます。

映画は「西部戦線異状なし」という言葉を直接描くことはありません。

戦場では、ひとりの兵士が死んでも「異常」とは見なされません。

個人の命が機械の歯車のように扱われるという、非人間性こそが、このタイトルに込められた最大の皮肉です。

映像の力で「戦争とは何か」「人間とは何か」を問いかけたこの作品は、90年を経た今もなお、観る者に深い感慨を与えます。

ポール・バウマーが蝶に手を伸ばす最後の場面は、虚無と希望と絶望が入り混じっています。

その感情をどう受け止め、どう考えるかが、戦争を繰り返さない第一歩かもしれません。

死の静けさ

映画の中で訪れる静けさは、平和な沈黙ではありません。

砲弾の音が止んだ後に訪れる死のの静けさであり、数えきれない犠牲者たちの上に築かれた虚ろな平穏です。

この静けさを通して、何も起きていないと報告される戦場の裏で、どれほど多くの命が奪われているのかを痛感します。

公開当時の社会と映画史的背景

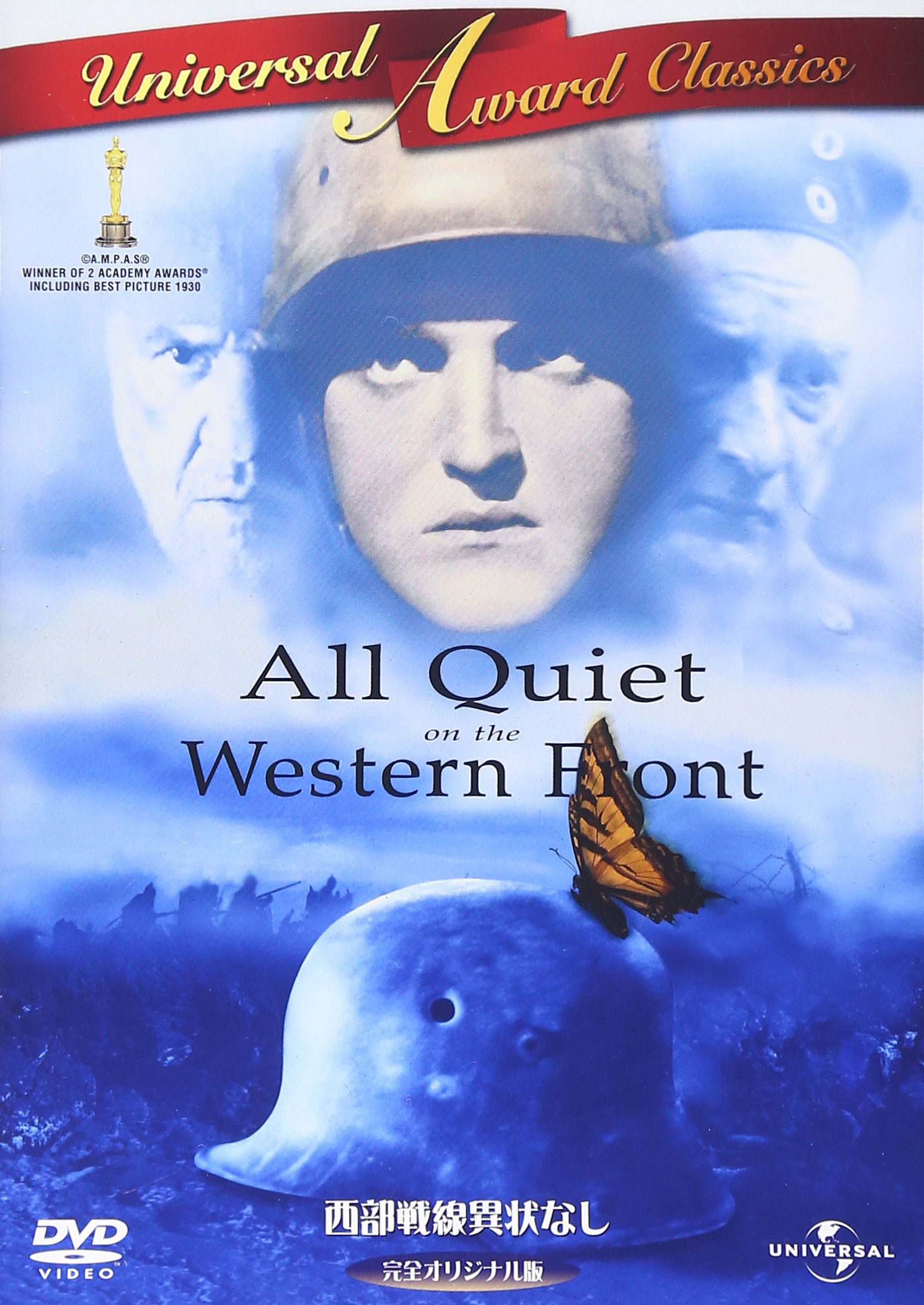

『西部戦線異状なし』が公開されたのは1930年です。

第一次世界大戦の終結(1918年)からわずか12年後のことでした。

第二次世界大戦が始まる前の期間です。

世界中に戦争の記憶が生々しく残っており、多くの国々で戦没者をたたえる記念碑が建てられていました。

ヨーロッパでは戦争を祖国防衛の栄光として語る風潮が残る一方で、兵士たちは心身に深い傷を抱えて帰還していました。

しかし、アメリカでは、1929年に世界恐慌が起こります。

すでに社会は不安と混乱に包まれ始めていたのです。

こうした不安が世間を覆い始める時期に、ハリウッドは観客を現実から解放する娯楽映画を多く制作していました。

そうしたハリウッドにあって、戦争の惨状をリアルに、冷徹に描いた『西部戦線異状なし』が作られたことは、異例の出来事でした。

さらに画期的だったのは、この映画が「敵国ドイツ兵」の視点から描かれている点です。

アメリカ映画が、かつての敵を主人公にし、英雄ではなく無名の若者の苦悩と死を描くことは、当時としては非常に大胆な試みでした。

製作中には政治的な批判や上映禁止運動も起きましたが、作品は高い評価を受け、第3回アカデミー賞で作品賞と監督賞を受賞します。

これは映画が娯楽を超え、社会や人間を深く見つめる芸術となりうるという認識を世界に広めた歴史的な瞬間でもありました。

ポール・バウマーの心の変化――理想から幻滅、そして人間への回帰

『西部戦線異状なし』の中心にあるのは、主人公ポール・バウマーの心理的な変化です。

彼の心の動きは、戦争という巨大な暴力の中で失われていく人間の心そのものを象徴しています。

入隊前:理想と高揚

物語の冒頭、ポールは学校教師カントレックの愛国的な演説に心を動かされ、級友たちとともに志願兵となります。

彼にとって戦争は祖国のための高貴な使命であり、青春の証でもありました。

国家や教師の言葉を疑うことのない、純粋な若者の姿がそこにあります。

戦場の初体験:恐怖と幻滅

訓練を終えたポールたちは前線へ送られます。

初めての戦闘で仲間が砲弾によって即死するのを目の当たりにして、ポールは戦争とは死そのものだという現実を突きつけられます。

そこで彼の理想は崩れ、表情からは希望が消えていきます。

仲間の死と罪悪感:人間性との再会

戦いが続く中で、ポールは次々と仲間を失います。

足を負傷して死ぬケメリックの姿に涙し、友情や希望がいかに脆く消え去るかを痛感します。

さらに、敵兵を刺し殺してしまったポールは、その兵士のポケットから家族の写真を見つけます。

その瞬間、彼は敵ではなく同じ人間を殺したのだと気づき、深い罪悪感に襲われます。

この体験が、ポールを戦争の歯車から再び人間と引き戻すのです。

帰郷:孤独と断絶

一時帰郷を許されたポールは、家族と再会します。

しかし、故郷の人々は戦争の現実を知らず、君たちは祖国の誇りだと言葉をかけます。

母校の教師カントレックも、以前と変わらず戦意をあおる授業をしていました。

ポールは真実を語ろうとしますが、理解されず、臆病者とさえ言われます。

彼は戦場では生き残り、故郷では心を失いました。

ここに描かれる孤独は、戦争の持つ最大の残酷さである、人間を社会から切り離す、という現象を象徴しています。

最期:静寂への帰着

再び前線に戻ったポールは、兄のように慕っていたカチンスキーを失います。

絶望の中で、彼は静かに蝶を見つめ、手を伸ばします。

その瞬間、銃弾が彼を貫き、命が絶たれます。

画面は静まり返り、彼の死を誰も知らないまま時間が過ぎていきます。

この静寂こそが、西部戦線異状なしという言葉の真の意味なのです。

映像と音響が語る「戦争の現実」

この映画の凄みは、ストーリーだけでなく映像表現にもあります。

1930年当時、映画はサイレント(無声映画)からトーキー(音声付き映画)へと移行する過渡期にありました。

その中で本作は、音と映像を組み合わせて戦争そのものの感覚を観客に体験させた最初期の作品のひとつです。

移動カメラを使って兵士たちの動きを追う手法は、観客をまるで塹壕の中に引きずり込むような迫力を生みました。

砲弾の爆発音や銃撃の音、そして突然訪れる沈黙までもが、言葉以上に戦争の恐怖を語ります。

爆音のあとに訪れる不気味な静寂は、死の音なき存在を感じさせる象徴的な演出です。

照明や構図にも工夫が凝らされています。

煙の中にぼんやり浮かぶ兵士の影、死体をまたいで進む足、泥にまみれた手のクローズアップ。

これらが戦争の混沌と無意味さを、言葉ではなく感覚として伝えます。

この映画を観た人は、戦場を遠い出来事としてではなく、目の前の現実として感じざるを得ないのです。

原作との違い――文学から映画への翻訳

原作は、ドイツの作家エーリッヒ・マリア・レマルクによる同名小説(1929年)です。

レマルク自身が従軍経験を持っており、小説は兵士の心理をリアルに描いた反戦文学の代表作として高く評価されました。

小説では、恐怖、罪悪感、虚無感など、ポールの内面描写が細やかに綴られています。

映画では視覚と音によって、読者の想像を超える体験として戦争を再現しました。

原作が心の叫びなら、映画は肉体の叫びともいえるでしょう。

ラストの蝶のシーンは映画独自の演出です。

詩的でありながらも残酷な美しさを放っています。

この映像は、人間の尊厳と戦争の無意味さを一瞬で観客に突きつける力を持っています。

後世の映画への影響

『西部戦線異状なし』は、その後の戦争映画に大きな影響を与えました。

戦争を英雄的行為としてではなく、個人の崩壊として描く視点は、多くの監督に受け継がれました。

1957年の「突撃」(スタンリー・キューブリック監督)では、上官の命令により無意味な突撃を強いられる兵士たちを描き、戦争の不条理を冷徹に告発しました。

1979年の「地獄の黙示録」(フランシス・フォード・コッポラ監督)では、ベトナム戦争を舞台に狂気としての戦争を表現し、ポールのように崩壊していく人間の心を描いています。

1998年の「プライベート・ライアン」では、冒頭のノルマンディー上陸シーンが「西部戦線異状なし」の撮影手法を明確に受け継いでおり、泥、血、混乱、音響のすべてが本作へのオマージュとなっています。

『西部戦線異状なし』は単なる一本の映画ではなく、戦争映画というジャンルを根本から変えた出発点だったのです。

戦争をドラマではなく現実として見つめ、人間の尊厳を問う姿勢は、今なお世界中の映画作家に影響を与え続けています。

現代に生きる私たちへのメッセージ

この映画が作られてから、すでに90年以上が経ちました。

しかし、そのメッセージは少しも古びていません。

むしろ、戦争や暴力が今も世界のどこかで続いている現代だからこそ、より強く心に響きます。

ポールのような若者たちは、国や大人たちの理想に動かされ、戦場に送り出されました。

しかし彼が最後に見たのは、敵も味方も同じ人間という真実でした。

戦争が奪うのは命だけではなく、友情、希望、そして人間であることそのものなのです。

『西部戦線異状なし』という言葉は、もはやただの軍事報告ではありません。

それは、私たちが他人の苦しみや死を異常と感じなくなったときに響く警鐘なのです。

静かな画面の向こうで、ポールの目は今も観客に問いかけています。

君は、この静けさをどう感じるか。

映画情報(題名・監督・俳優など)

監督 / ルイス・マイルストン

製作 / カール・レムリ・Jr

原作 / エリッヒ・マリア・レマルク

脚本 / マックスウェル・アンダーソン,デル・アンドリュース,ジョージ・アボット

撮影 / アーサー・エディソン

音楽 / デヴィッド・ブロークマン

ポール / リュー・エアーズ

カチンスキー / ルイス・ウォルハイム

ヒンメルストス / ジョン・レイ

カントレック / アーノルド・ルーシー

フランツ / ベン・アレクサンダー

レエル / スコット・コルク

アルバート / ウィリアム・ベイクウェル

ジャーデン / スリム・サマービル

ベーム / ウォルター・ブラウン・ロジャース

ポールの母 / ベリル・マーサー

1930年前後の興行収入ランキング

- 1929年興行収入ランキング

- 1930年興行収入ランキング

- 1931年興行収入ランキング

歴代の興行収入ランキング

1930年公開の映画・ドラマ