07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ 1998年AFIベスト100

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ  07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ (映画)市民ケーン(1941年)の考察と感想とあらすじは?

2) 超面白い

2) 超面白い (映画)明日に向って撃て!(1969年)の考察と感想とあらすじは?

1969年のアメリカ映画。アメリカン・ニューシネマの傑作として知られているので、反体制的な色合いの強いギャング映画なのかと思っていた。それこそ、権力に屈せず、ひたすらあがく姿が描かれるのかと思っていた。全く違っていた。主人公二人の青春グラフィティの要素が強いように感じた。

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ (映画)シェーン(1953年)の考察と感想とあらすじは?

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)俺たちに明日はない(1967年)の考察と感想とあらすじは?

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)アラビアのロレンス(1962年)の感想とあらすじは?

戦争に翻弄された、一人の繊細な人間の物語である。実際のロレンスがどのような人物であったかはわからないが、ピーター・オトゥール演じるロレンスは学者肌だ。

07. ファミリー,ドラマ

07. ファミリー,ドラマ (映画)スミス都へ行く(1939年)の感想とあらすじは?

メディアによる世論操作の恐ろしさというものを伝える映画である。スミスという名前は世間を代表する名前として使われたのだろう。いわば、主人公は国民そのものであり、その国民をいかにしてメディアが欺いてるかを描いている。

09. ミュージカル・音楽

09. ミュージカル・音楽 (映画)巴里のアメリカ人(1951年)の考察と感想とあらすじは?

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)第三の男(1949年)の考察と感想とあらすじは?

第二次世界大戦直後のウィーンを舞台にしたフィルム・ノワール。サスペンス映画でもある。フィルム・ノワールなので、悪役がいる。本作ではライム・ライム役のオーソン・ウェールズがそれにあたる。人を食ったようなヒールだ。

12. スポーツ

12. スポーツ (映画)レイジング・ブル(1980年)の考察と感想とあらすじは?

ボクシングをテーマとした映画で、映画は実在のプロボクサー、ジェイク・ラモッタを主人公としている。アメリカでは評価の高い映画であるが、なぜ評価が高いのかがわからない。文化の違いなのだろうか、それともボクシングに対する人気の違いによるものなのだろうか。

12. スポーツ

12. スポーツ (映画)ロッキー(1976年)の考察と感想とあらすじは?

シルベスター・スタローンを一躍アクション系のトップスターにした映画。ストーリーは単純で、前半の間延びしたところや、スタローンの演技が冒頓すぎて何とも言えずない点が残念だが、最後の15分~30分の盛り上がりは見ごたえがある。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)波止場(1954年)の考察と感想とあらすじは?

物語としては面白いが、映画は脚本と役者と撮影と音楽がうまく絡まないといけないことを教えてくる映画だ。この映画は音楽がいまいちだ。いまいちというのは全然印象に残らないということである。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)風と共に去りぬ(1939年)の考察と感想とあらすじは?

日本での初公開は戦後の1952年。231分という3時間を超える映画。長いので、幕間を挟んで前編・後篇に分かれている。そして、本編が始まるまでが長い。さらに、映画史上で見ておかなければならない映画の一つである。

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)カサブランカ(1942年)の考察と感想とあらすじは?

戦時中のラブロマンスを描いているが、反ナチス色を前面に出している政治色の強い映画である。ラブロマンスということもあるが、キザなセリフがポンポン出てくる。中には聞いたことのあるセリフもあるだろう。例えば「君の瞳に乾杯」などである。

10. 文芸

10. 文芸 (映画)カッコーの巣の上で(1975年)の考察と感想とあらすじは?

これまで見た映画の中で「最も後味が悪く」、それでいて「しっかり印象に残ってしまっている」映画である。ロボトミー手術を受けさせられ、廃人となって戻ってきたマクマーフィーの姿。噴水台を持ち上げ、窓に投げつけて鉄格子を破って逃げるチーフの姿。このラストの2シーンは忘れようにも忘れられない。

14. 映画・TV情報

14. 映画・TV情報 AFI選 偉大なアメリカ映画ベスト100 1998年版

09. ミュージカル・音楽

09. ミュージカル・音楽 (映画)雨に唄えば(1952年)の考察と感想とあらすじは?

サイレント映画からトーキー映画に移る時代を描いたコメディ・ミュージカル。ジーン・ケリーが土砂降りの雨の中で、「雨に唄えば」を歌いながらタップダンスを踊る場面は、間違いなく名シーンである。

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ゴッドファーザーPARTII(1974年)の考察と感想とあらすじは?

この前作と本作を合わせて一つの作品として捉えることができる。親子二代にわたるマフィアとして生きるしかなかった男たちの人生を描いた作品である。映画は2つの物語が同時進行で語られる。

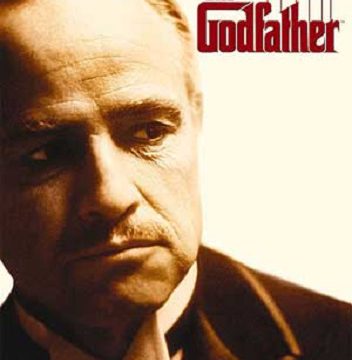

03. ミステリー,サスペンスなど

03. ミステリー,サスペンスなど (映画)ゴッドファーザーPARTI(1972年)の考察と感想とあらすじは?

この作品を越えるギャング映画は出ないだろう。夏のコルレオーネの屋敷で行われる娘コニーの結婚式から物語は始まる。そして印象的な場面が続く。

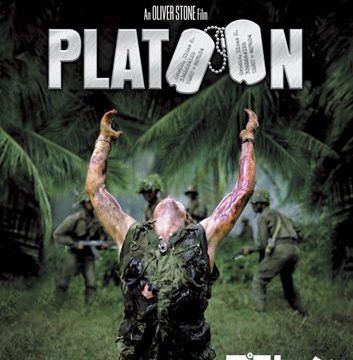

01. 歴史&スペクタクル

01. 歴史&スペクタクル (映画)プラトーン(1986年)の考察と感想とあらすじは?

初めて本当のベトナム戦争を描いた映画、として公開時に称賛された。第59回アカデミー賞を初めとして数多くの作品賞を受賞した。膝をつき、両手を上げて天を仰ぐシーンは、そのまま映画のポスターにも使用され、とても印象的なものとなっている。